海博微信公众号

海博微信公众号

海博天猫旗舰店

海博天猫旗舰店

海博微信公众号

海博微信公众号

海博天猫旗舰店

海博天猫旗舰店

噬菌体(phage,bacteriophage)即原核生物的病毒,包括噬细菌体(bacteriophage)、嗜放线菌体(actinophage)和噬蓝细菌体(cyanophage)等,它们广泛地存在于自然界,凡有原核生物活动之处几乎都发现有相应噬菌体的存在,如土壤、水体、动物肠道等。在生态系统中,噬菌体通过侵染和裂解细菌,能够调节细菌的种群数量,维持生态平衡。在生物技术领域,噬菌体也有着重要的应用,例如在细菌鉴定中,可利用噬菌体的宿主特异性来区分不同的细菌菌株;在医学上,噬菌体有望成为对抗耐药菌感染的新型武器。

一、结构

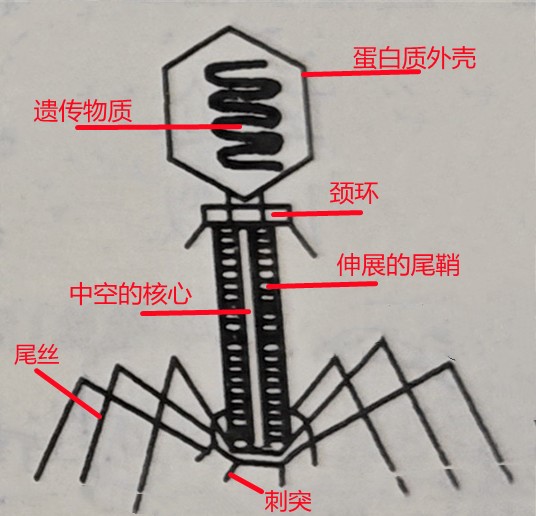

从结构上看,噬菌体通常由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成(如图1所示)。其蛋白质外壳形成了保护遗传物质的“外衣”,并在侵染细菌的过程中起到关键作用。大多数噬菌体的外形呈现出独特的“蝌蚪状”,头部多为二十面体对称结构,里面包裹着遗传物质,遗传物质可以是DNA,也可以是RNA;尾部则为管状结构,部分噬菌体的尾部还带有尾丝,尾丝能够帮助噬菌体识别并吸附到特定的细菌宿主表面。不过,也有一些噬菌体没有尾部结构,如丝状噬菌体,它们的外形呈长丝状。

图1 噬菌体模式图(图片引自周德庆,微生物学教程第3版)[1]

二、特性

噬菌体具有诸多显著特性。宿主特异性是其最为突出的特性之一,每种噬菌体往往只能侵染特定种类或菌株的细菌,这就像一把钥匙只能打开一把锁一样。这种特异性主要是由噬菌体尾部的蛋白质与细菌表面的特定受体之间的识别和结合所决定的。

噬菌体的复制周期也颇具特点。当噬菌体成功吸附到细菌表面后,会将自身的遗传物质注入到细菌体内。随后,细菌的代谢系统会被噬菌体的遗传物质所控制,转而合成噬菌体所需的蛋白质和遗传物质。这些合成的组件会在细菌体内组装成新的噬菌体。最后,新组装的噬菌体能够释放出溶菌酶,破坏细菌的细胞壁,使细菌裂解,释放出大量的子代噬菌体,这些子代噬菌体又可以去侵染其他的细菌。这种噬菌体侵染宿主细胞后,会立即进入裂解途径,破坏宿主细胞的遗传物质,合成大量的自身遗传物质和蛋白质,并组装成子噬菌体,最终导致宿主细胞裂解死亡,释放出大量的新噬菌体,叫做烈性噬菌体。

而有些噬菌体在侵染细菌后,并不会立即导致细菌裂解,而是会将自身的遗传物质整合到细菌的染色体上,随着细菌的繁殖而同步复制,这种噬菌体叫做温和噬菌体。一般情况下,温和噬菌体不引起宿主细胞裂解,而是使宿主细胞成为溶原性细菌。然而,当某些条件触发时,温和噬菌体可以转变为烈性噬菌体,进入裂解周期,导致宿主细胞裂解。

三、噬菌体的繁殖

与其他细胞型的微生物不同,噬菌体和一切病毒粒并不存在个体的生长过程,而只有其两种基本成分的合成和进一步的装配过程,所以同种病毒粒间并没有年龄和大小之别。噬菌体的繁殖一般分为5个阶段,即吸附、侵入、增殖(复制与生物合成)、成熟(装配)和裂解(释放)。

1、吸附(adsorption)

吸附是噬菌体与宿主细菌接触并特异性结合的起始阶段,是繁殖过程的“识别与定位”环节。

机制:噬菌体尾部的尾丝或刺突结构上存在特异性蛋白(如受体结合蛋白),能与宿主细菌细胞膜表面的特定受体(如脂多糖、蛋白质、糖蛋白等)精准结合。例如,T4噬菌体的尾丝可识别大肠杆菌细胞膜上的脂多糖受体,而λ噬菌体则结合大肠杆菌的麦芽糖转运蛋白。

2、侵入(Penetration)

侵入阶段是噬菌体将遗传物质(DNA或RNA)注入宿主细菌体内,而蛋白质外壳留在胞外的过程,类似“注射器注射”。

过程:(1)噬菌体吸附后,尾部基板发生构象变化,释放溶菌酶(如T4噬菌体的溶菌酶),局部水解细菌细胞壁的肽聚糖,形成一个小孔。(2)尾鞘收缩(如T4噬菌体的尾鞘由24个亚基组成,收缩时长度缩短一半),将尾管推入细菌细胞内,如同“注射器推杆”。(3)噬菌体的遗传物质(通常是双链DNA,少数为单链DNA或RNA)通过尾管注入细菌细胞质中,蛋白质外壳(头部、尾部结构)则留在细菌体外,不再参与后续繁殖。

特例:某些丝状噬菌体(如M13噬菌体)不破坏细菌细胞壁,而是通过宿主菌的性菌毛将遗传物质缓慢注入,且细菌仍可存活。

3、增殖(Replication)

增殖是噬菌体利用宿主细菌的原料、酶和能量系统,大量复制自身遗传物质并合成蛋白质外壳组件的阶段,是“生物合成”的核心环节。

遗传物质复制:噬菌体DNA进入后,首先关闭宿主细菌自身的基因表达(如通过降解宿主DNA,或抑制宿主RNA聚合酶活性),接管宿主的代谢系统。以噬菌体DNA为模板,利用宿主的脱氧核苷酸(dATP、dGTP等)、DNA聚合酶等,复制出大量子代噬菌体DNA。例如,T4噬菌体的DNA复制采用滚环复制方式,可快速产生多拷贝线性DNA。若为RNA噬菌体(如MS2噬菌体),则以自身RNA为模板,通过RNA复制酶(由噬菌体基因编码)合成子代RNA。

蛋白质合成:噬菌体DNA转录出mRNA,利用宿主的核糖体、tRNA和氨基酸,合成两类蛋白质:(1)早期蛋白:参与噬菌体DNA复制(如DNA聚合酶、解旋酶)和宿主基因抑制的酶类。(2)晚期蛋白:构成噬菌体结构的组件(如头部蛋白、尾部蛋白、尾丝蛋白等),以及后续裂解阶段所需的溶菌酶前体。

4、成熟(Maturation)

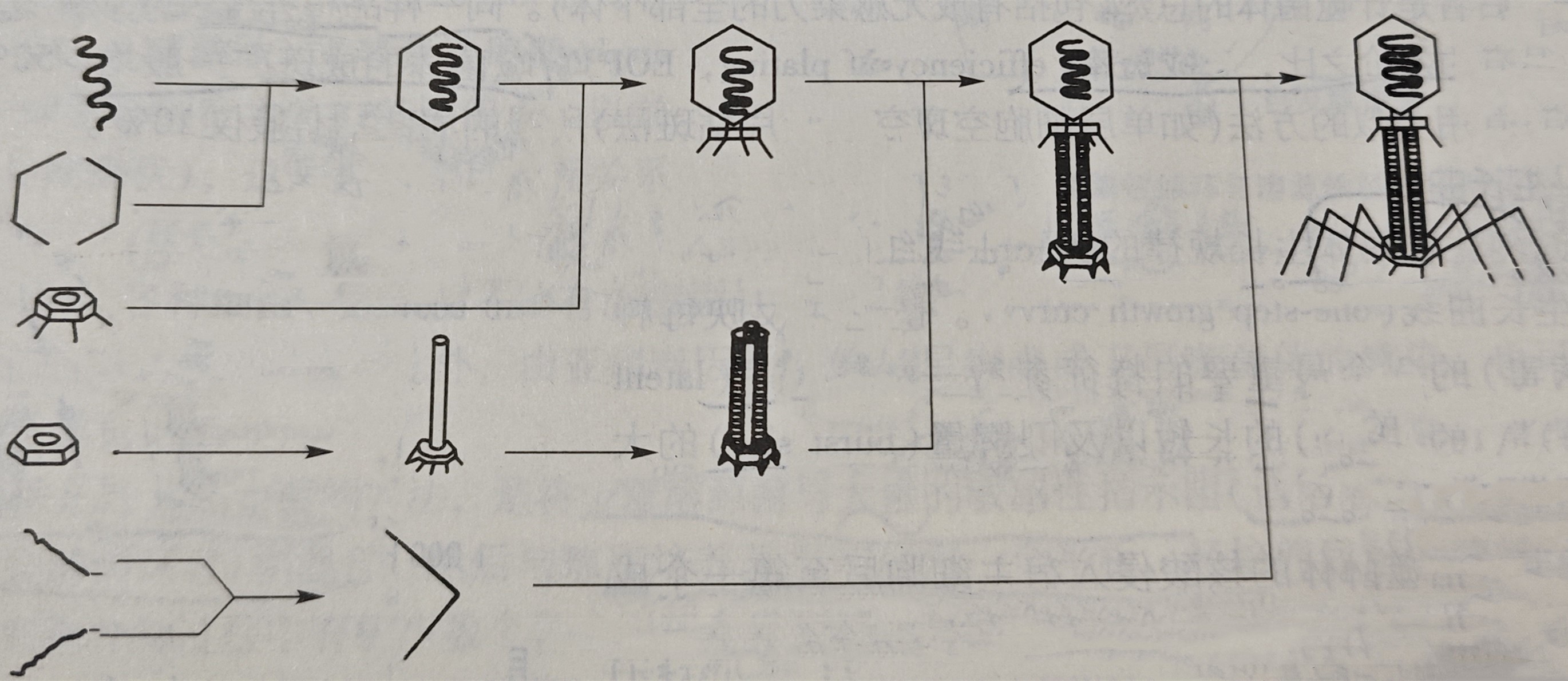

成熟是将复制的遗传物质与合成的蛋白质外壳组装成完整子代噬菌体颗粒的阶段,即“组装”过程(如图2所示)。

过程:(1)头部组装。先由头部蛋白亚基形成空心的头部前体(如T4噬菌体的头部由gp23等蛋白组成),然后将子代DNA分子包裹进入头部,形成完整的头部结构。(2)尾部组装。尾部组件(尾管、尾鞘、基板、尾丝等)分别合成后,逐步组装成完整的尾部,再与头部连接。(3)尾部附件组装。尾丝与基板结合,形成成熟的子代噬菌体颗粒。

图2 噬菌体装配过程模式图(图片引自周德庆,微生物学教程第3版)[1]

5、裂解(Lysis)

裂解是子代噬菌体释放到胞外,继续感染其他宿主细菌的最终阶段,标志着一次繁殖周期的结束。

机制:噬菌体合成的晚期蛋白中包含裂解酶(如溶菌酶)和穿孔素。穿孔素在细菌细胞膜上形成通道,使溶菌酶进入细胞壁区域。溶菌酶水解细菌细胞壁的肽聚糖,破坏细胞壁的结构完整性,导致细菌细胞因渗透压失衡而破裂(裂解)。大量子代噬菌体(通常每个细菌可释放50-300个,如T4噬菌体可释放约100-300个)被释放到环境中,感染新的宿主细菌,开始新一轮繁殖周期。

周期时长:从吸附到裂解的整个过程称为“潜伏期”,不同噬菌体的潜伏期不同,如T4噬菌体在37℃下约为20分钟-30分钟,而λ噬菌体若进入溶原性周期(而非裂解周期),则可潜伏数代甚至更长时间。

结语

总之,噬菌体是一类具有独特结构和特性的病毒,它们在自然界和人类社会中都有着不可忽视的地位和作用。随着科学技术的不断发展,人们对噬菌体的认识和利用也将不断深入。

参考书目

[1] 周德庆.微生物学教程.3版.北京:高等教育出版社,2011.

本公司有噬菌体类培养基产品,详情请见表1。

表1 青岛海博生物噬菌体类培养基产品信息

|

产品编号 |

产品名称 |

规格 |

产品说明及用途 |

|

HB8780 |

250g |

用于大肠杆菌噬菌体MS2培养 |

|

|

HB8782 |

250g |

用于大肠杆菌噬菌体MS2培养 |

|

|

HB8781 |

250g |

用于大肠杆菌噬菌体MS2培养 |

|

|

HB9269 |

250g |

用于噬菌体宿主菌的增菌培养 |

注:本文属海博生物原创,未经允许不得转载。

上一篇:简述卵磷脂试验的方法

下一篇:噬菌体鸡尾酒:对抗耐药菌的新希望

| 相关文章: | ||